【老专家口述史】张士英:病人不分贵贱 我只看病不看人

2025-07-14 08:50管理员

编者语

医者之志,历久弥坚。八十余载春华秋实,薪火相传历久弥新,文化传承绵延不绝。一代代贵医人扎根黔中沃土,胸怀民族大业,心系百姓健康,传承大医之术,肩扛传道之责,成就桃李满园,为护佑人民健康奋斗不息。即日起,“老专家口述历史”栏目将不定期推出,以口述历史的形式讲述贵州医科大学附属医院改革发展中的精彩故事和老专家潜心医学、救死扶伤之往事,勾勒贵医人改革奋斗、不懈求索的时代群像,以期传承先辈精神,砥砺奋进力量。

张士英

贵医附院皮肤科首任主任

张士英(1909~2011),河北赤城人,著名皮肤病专家,1940年贵阳医学院毕业。先后任内科主任、皮肤性病学教研组主任,皮肤科首任主任,中华医学会贵州分会皮肤科学会主任委员。擅长皮肤病诊治,编写的《皮肤性病学讲义》作为全国交流教材之一。参与的“珊瑚姜抗真菌系统研究”获1988年贵州省人民政府科技成果三等奖。

担任贵医附院皮肤科主任期间,参与筹建真菌室、病理室,提高了疑难复杂病症的确诊率。他带领科室自配、自制各种药水、药膏、糊膏数十种,新开展了异光管、冷冻等新疗法,对银屑病、白癜风、带状疱疹、扁平苔癣等顽固性皮肤病取得了较好的疗效,深受广大皮肤病患者的欢迎。

口述内容

▲口述者:张士英教授儿子 张正

我父亲(张士英)出生在河北省的一个地主家庭,年少在家接受私塾教育,高中时,他在北京朝阳大学(后并入中国人民大学)学法律的大哥,建议他到北京读书,帮他联系了在河北保定的河北医学院(现河北医科大学),那时大学都是自主招生,我父亲通过了学校的入学考试便顺利入学了。1937年,读到大学五年级时卢沟桥事变爆发,日本侵略者打进北平,导致许多北方学校南迁,其中河北医学院等南迁到了武汉。1938 年元月,教育部发布公告,准备在贵州贵阳成立国立贵阳医学院,号召逃亡的医学院校学生前往集中学习。我父亲和几个保定医学院的同学辗转湖北、湖南、广西,最终到达贵阳,并在贵阳医学院筹备处报名。

▲贵医首届毕业生定制的毕业纪念戒指

贵阳医学院于1938年3月1日成立,因为学校在战乱中成立,开学时一至五年级学生齐全,第一届五年级学生有26名。1940年,第一届毕业生毕业,李宗恩院长提议为第一届毕业生打造纪念戒指,学生们自愿每人交一块大洋,打造出刻有“国立贵医”及“1940”年份的戒指,这枚戒指一直是父亲珍藏的纪念品,也成为了我家的传家宝,以此铭记这段意义重大的历史。26名毕业生毕业后奔赴全国各地,有5位留在贵阳,即杨洁泉、王焕斗、安作楫、张士英、何韵馨,他们在贵医担任助教或在贵医附院担任住院医生,开启了他们的医疗教学和服务工作。

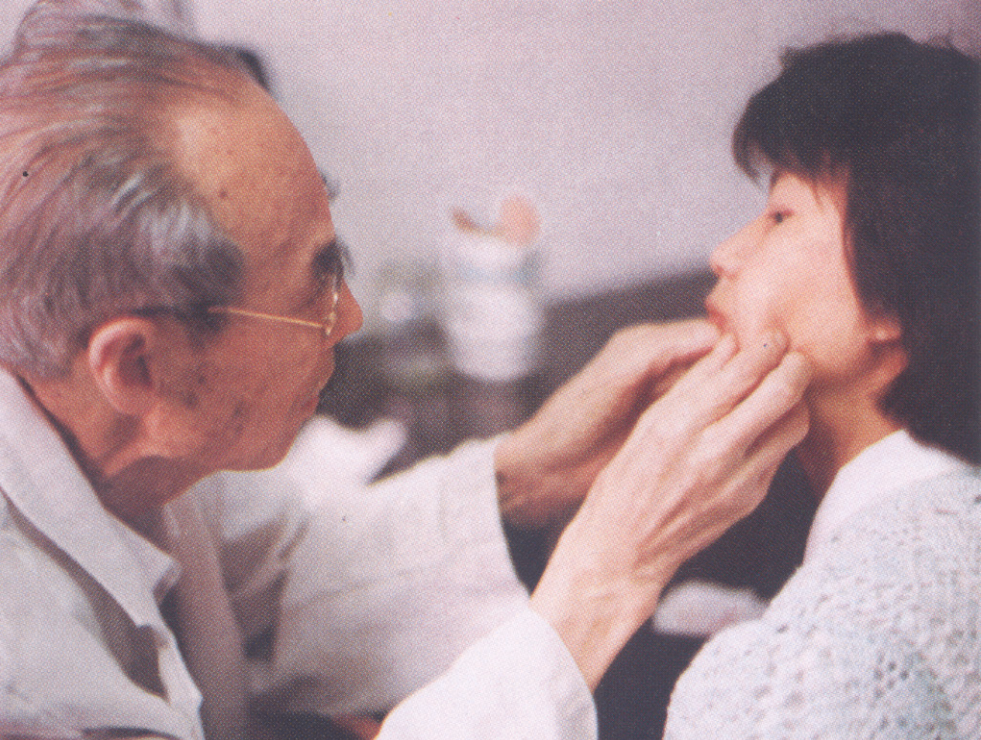

▲张士英教授为病人检查

▲20世纪80年代,张士英(左一)到昆明拜见秦作粱教授(左二)

贵阳医学院成立之初没有附属医院,学生毕业后是在贵州省立医院(现贵阳市第一人民医院)实习,随着毕业生的逐渐增多,省立医院已不太能满足实习需求,为解决好这个问题,1941年,贵阳医学院在扩充门诊部的基础上,成立了附属医院。我父亲毕业后是被分到内科,当时内科还包含皮肤科,科主任是秦作梁。因皮肤科医生稀缺,父亲选择跟随秦作梁从事皮肤科工作。1947年抗战胜利后,很多籍贯在北方的老师教授陆续回去,父亲则选择继续在皮肤科工作。当时贵州较为落后,皮肤病防治的主要内容是梅毒和性病(俗称花柳病),皮肤科也因此简称为皮肤花柳病科。1950-1956年,父亲一直从事皮肤科工作,并兼任内科主任。1956年,鉴于皮肤科病人增多、业务增加,他建议学校单独成立皮肤科及教研室,自己辞去内科主任一职,担任皮肤科主任。文革期间,我父亲曾被批斗。后来文革结束,他工作得以恢复,有一天看见一名妇女带着孩子在窗外徘徊,他便让我去询问,原来是她的孙子得了皮肤病,急需医治,我父亲认出她就是当时参加批斗的人员,但我父亲毫不犹豫地给她孙子开展了治疗。我母亲得知后很生气,认为不应忘记被这名妇女欺负过的事情,但我父亲只说了一句话:“我不管她是谁,我只看病不看人”。这句话一直让我铭记在心,不管你是领导还是普通老百姓,我只负责治好你的病,不管你身份如何,道尽“医者仁心”。

▲张士英教授(右二)与曾国珩教授(左一)等合影

▲2007年,张士英教授百岁时与家人合影

1978 年以后,皮肤科独立成为真正的诊断、住院管理治疗科室,父亲全身心投入皮肤科建设,引进紫外线医疗、黑光灯医疗等技术,开展了脚癣病的特殊治疗以及带状疱疹治疗等,攻克了诸多疑难病症。我认为他们老一辈贵医人对贵阳医学院的建立、发展和建设功不可没,他们在学术上刻苦钻研、精益求精,在为人上彰显了中华民族优秀品格,对患者大公无私、全身心投入,对党和国家忠心耿耿。作为贵医子弟,我希望贵医附院的医务人员在专业上精益求精,在工作中救死扶伤,在“看病不看人”方面做好表率,传承和发扬好老一辈贵医人的精神品格。