【老专家口述史】万登济:只要有利于患者 就要勇敢尝试

2025-02-10 08:41党委宣传部

编者语

医者之志,历久弥坚。八十余载春华秋实,薪火相传历久弥新,文化传承绵延不绝。一代代贵医人扎根黔中沃土,胸怀民族大业,心系百姓健康,传承大医之术,肩扛传道之责,成就桃李满园,为护佑人民健康奋斗不息。即日起,“老专家口述历史”栏目将不定期推出,以口述历史的形式讲述贵州医科大学附属医院改革发展中的精彩故事和老专家潜心医学、救死扶伤之往事,勾勒贵医人改革奋斗、不懈求索的时代群像,以期传承先辈精神,砥砺奋进力量。

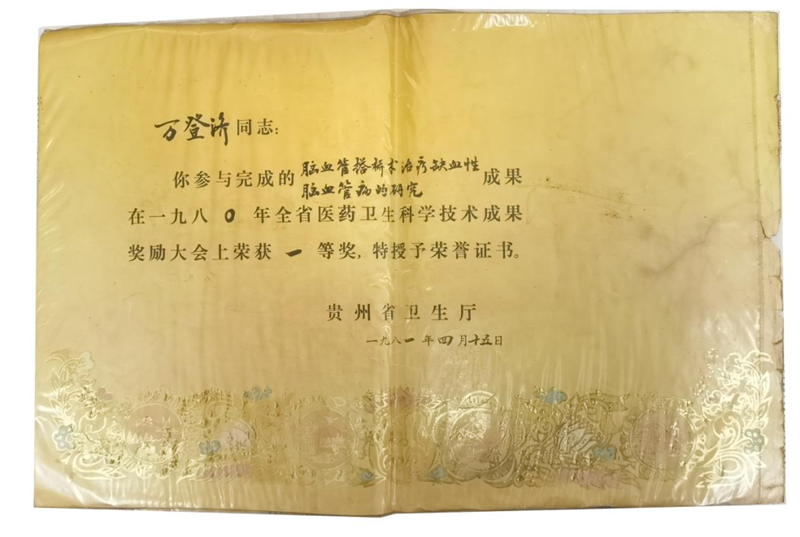

万登济,1940年生,贵州正安人,外科专家。1966年贵阳医学院医学系毕业,曾任贵医附院神经外科副主任、主任。中华医学会贵州分会神经精神学会委员、中华医学会创伤学分会委员、贵阳市医学会神经内外科学会秘书,中国抗癌协会贵州分会委员。曾获贵州省卫生系统先进工作者,贵阳市科协先进工作者等荣誉称号。在全省较早独自行脑血管搭桥术、经股动脉或椎动脉插管造影以及颅内各部位各种脑肿瘤切除及椎管内肿瘤切除,熟练掌握脑内肿瘤切除术、高血压、脑出血的手术治疗。1978年,参加的“脑动脉搭桥术研究(颅外——颅内动脉“搭桥术”治疗缺血性脑病)”获贵州科技大会表彰。1980年,脑血管搭桥术治疗缺血性脑血管病研究,获全省医药卫生科技成果一等奖。曾带队到织金县参加巡回医疗,救治了大量病人。多次前往荔波县、独山县、纳雍县等地开展扶贫讲学,为基层卫生员带去先进医疗知识和理念。

口述内容

我是土生土长的贵州人,家住遵义地区正安县。我不到6岁(时),父亲就被国民党抓(去当)兵去了,所以我对父亲没有印象。1951年,我母亲跟我说,你去读书吧,免得你以后名字都认不到,写不出你(自己)的名字。我就去了我们那个村(的)小(学读书)。小学毕业后就考了初中,初中毕业以后,我讲实话,当时我也想读高中、读大学,我参加考试后,觉得自己考起高中了,但是通知一发,喊我读遵义卫校。1959年全省医专合并到了遵义医专,1961年为了纪念遵义历史名城,遵义医专改名叫遵义医学院,谁知不到一个月,就被停办。当时学校的通知是这样通知的,二年级、三年级的分配工作,一年级里外省来的学生分配工作,本省来的全部回农村,分三批走完,自己去登记。第一批走了(后)我(认为我)就这样了,我说只有等着走了。(但)第三批走了(后),我也没有去登记,拖了一天以后,突然下午5点半钟的学校广播,(通知)没有走的同学到七楼会议室集中,校领导有要事传达。大家说管他的,去听下是什么内容。一到那里,校长的第一句话(就是)刚刚接到上级通知,走了的(同学)就走啦,没有走的同学就不走了,明天7点半,在这里准时考试,由贵阳医学院的老师出题,贵阳医学院的老师监考,考起的读贵阳医学院。我考完以后,就等大概十来天,收到通知,很幸运的得了录取通(知书)。在贵阳医学院毕业后,我留校了,学校分配我到(贵医)附院(工作)。到附院以后,(印象很深的)就(当时)科室都(被)打乱了,不分科室了,像外科就是所有的科你都管,收病人就是轮流收。当时只有三个病房,医生护士就要打开界限,医生要做点护士工作,护士要做点医生工作。当时有些护士要管病人,外科有些护士还要上台做手术,医生护士值班,有个医生班,有个护士班,上半夜是医生班,下半夜是护士班,就两个人值。1974年10月,我到脑外科去轮转三个月,我认为三个月会很快过去,(结果)大概是10月20号,于(世英)主任和支部副书记周怀文,就开始动员我去进修。1974年的12月28号,我们去进修的人员组成了一个组,外科医生一个,神经科医生一个,麻醉科医生一个,手术室护士一个,所以我就这样去进修的脑外科。

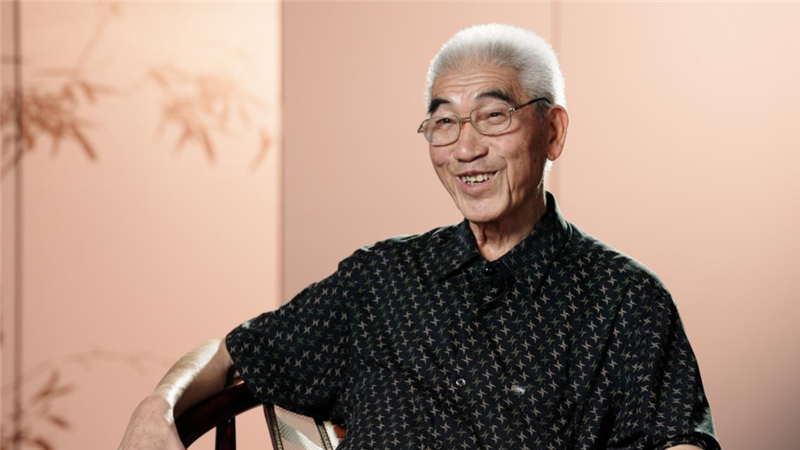

▲20世纪70年代,我院在西南地区率先开展脑搭桥手术(万登济教授右二)

▲1980年,万登济教授参与完成的脑血管搭桥术治疗缺血性脑血管病研究获全省医药卫生科技成果一等奖

我属于胆子大的那种人,进修回来后,就把科室原来脑血管造影的方法改了,当时书本上写的脑室额角穿刺是发髻后面多少公分,当时我一想,这个发髻后面(这个表述)不准(确),我认为有些人发髻低,有些人发髻高,我就改成了眉弓后多少公分。颈膀穿刺(手术)我也算是我们医院和贵州省第一个做的,这个手术的缘起,是有这样一个病人,当时吴若秋查房说这个病人有腰椎骨折、股骨干骨折,认为腰椎不能做,(要)做颈膀穿刺。他说请神经科来做,当时我就插(了)一句,我说能否我先做试试,做不到再请他们做。吴若秋说,行嘛。谁知道我一做,一针成功,进去退都没有退,没有穿第二下,(就)成功了。当时开展脑搭桥(手术)的医院,我们医院是第四家,第一家是新疆医学院,第二家是(在)北京,第三家是(在)上海,第四家是我们。但是我们做的手术最多,我们做的效果最好,国外虽然做得早,他们做的是tia短暂缺血预防发展成完全性卒中,我们做的全部是完全性卒中,我们脑搭桥手术后生存期最长的有21年,有效率百分之九十七点几。

▲2003年,中华医学会创伤学分会授予万登济教授重要贡献奖

1968年,我刚工作没多久,就喊我带队到织金去(开展)巡回医疗,我印象最深(的是)他们那个地方是少数民族地区,有个习惯容易导致胎盘滞留,就是不断胎不断脐带,娃娃也不准穿衣服。当时那里的(生产)队里有一个产妇,胎盘滞留,(我们)一去,发现产妇已经快不行了,血压也非常低了,奄奄一息,我们正好有个助产士,立刻打黄体酮,推高升糖,加麻黄素,然后用手去剥离胎盘,才把病人抢救回来。后来他们(家属)说,幸好我们来这里,把死人都救活了,真厉害!(我)希望我们医科大(附属医院),各科发展更迅速,人才辈出。