【老专家口述史】唐培兰:贵州省核医学事业推动者

2025-01-20 11:29党委宣传部新闻科

编者语

医者之志,历久弥坚。八十余载春华秋实,薪火相传历久弥新,文化传承绵延不绝。一代代贵医人扎根黔中沃土,胸怀民族大业,心系百姓健康,传承大医之术,肩扛传道之责,成就桃李满园,为护佑人民健康奋斗不息。即日起,“老专家口述历史”栏目将不定期推出,以口述历史的形式讲述贵州医科大学附属医院改革发展中的精彩故事和老专家潜心医学、救死扶伤之往事,勾勒贵医人改革奋斗、不懈求索的时代群像,以期传承先辈精神,砥砺奋进力量。

唐培兰,1945年生,贵州织金人,核医学专家。毕节医专毕业后到贵医附院核医学科任技术员,1974年至1977年在苏州医学院放射医疗系学习,回院后先后担任核医学科副主任、主任,教研室副主任。担任贵州省医学会核医学会第1-4届常务委员兼秘书,第五届主任委员。中国核学会贵州省学会第1、2届常务理事,副秘书长,第3届理事长。中华医学会全国核医学会委员。长期从事核医学临床、教学及科研工作,曾主持及组织开展重要脏器单光子发射计算机断层显像15项,填补了省内空白。发表论文30余篇,参编教材3部。20世纪80年代积极参与贵州省地方性克汀病的防治项目,“贵州地方性克汀病人碘盐防治五年前后甲状腺显像研究”“碘治疗甲状腺机能亢进十年以上观察”等获得贵州省卫生厅科技成果一等奖4项,二等奖1项。

口述内容

口述内容

我1945年出生在织金县县城城关镇,我的母亲是一个典型的家庭妇女,很勤劳。父亲是做山货(生意)。我的父亲对我的影响最大,(他的理念)就是要你读书,再苦也要读书。我小的时候,7岁开始上学,(在)织金县的城关镇二小,六年以后上了织金中学。三年的初中毕业后(面临两个选择),一个是继续上高中,另一个是可以上职业学校,因为家里面那个时候不富裕,我就愿意上卫校。那个(卫校)是在毕节,三年毕业后,(参加)下乡劳动锻炼,在农村锻炼了几个月后回到学校,我有幸的是,把我分到贵阳医学院,放到医疗系,医疗系把我又分到内科,在心电图室当技术员,当了一段时间技术员以后,就把我调到同位素科,也就是现在的核医学科。为什么调呢?因为来了一个新机器,伽玛相机,把我调到那个地方仍然当技术员,操作这个仪器。

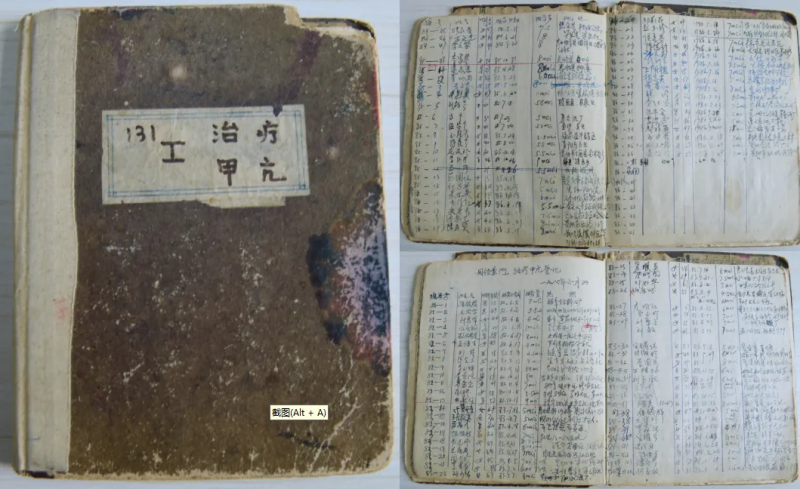

▲1961年,贵医附院核医学科开展碘131治疗的记录本

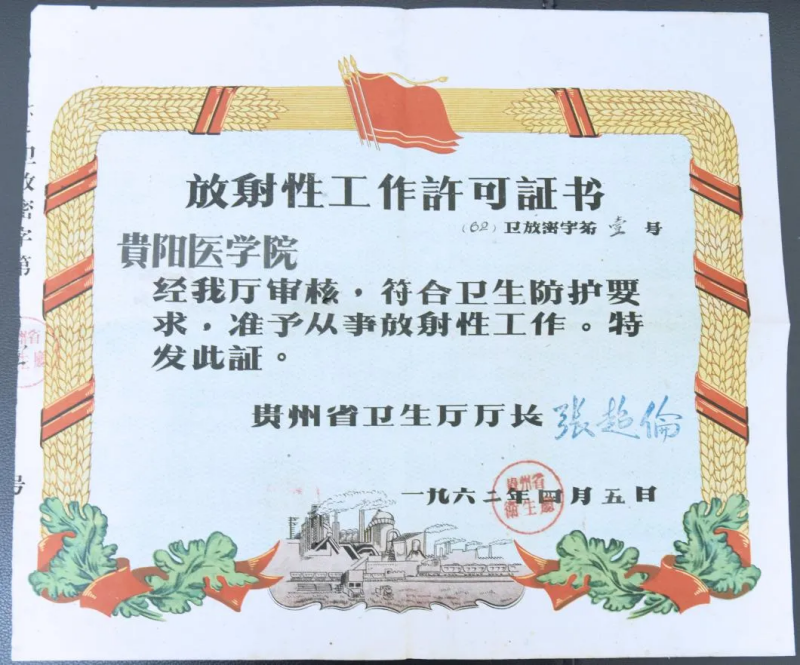

▲1962年,贵阳医学院荣获贵州省第一张《放射性工作许可证》

首先对我影响比较深的是,我们学院在1938年建院时,那时抗日战争,从北方来的一些大专家,其中有一个叫王世真的中国科学院院士,他是中国核医学事业的创始人,在开展核医学科相应的检查方面,当时叫同位素检查,发挥了重要的作用。虽然他没有亲自参加我们医院核医学科的创建,但是因为他在贵医任教过,他有那个号召力和学术地位,所以对于我们科室的发展是有利的。我们那个时候刚开始人比较少,但是收的病人比较多,病房是合在一起的,有关甲状腺疾病的都收在这个地方。关键是那时我们对(核医学)这个东西生疏,就千方百计地找有关的资料,找同行联系,人家给我们提供些线索,我们去找资料,看一看,但是当时并不是哪个就是权威的,大家是在互相摸索开始。

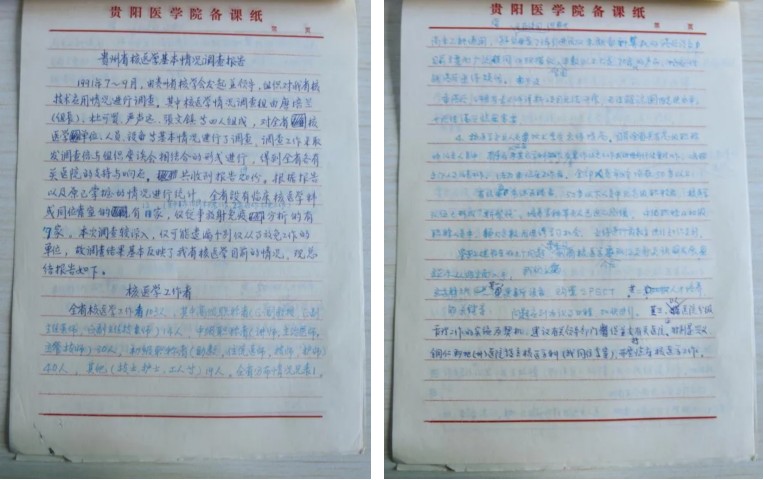

▲1991年,由贵州省核学会发起,由唐培兰任组长,对贵州省核技术应用情况开展调查,图为调查报告手稿

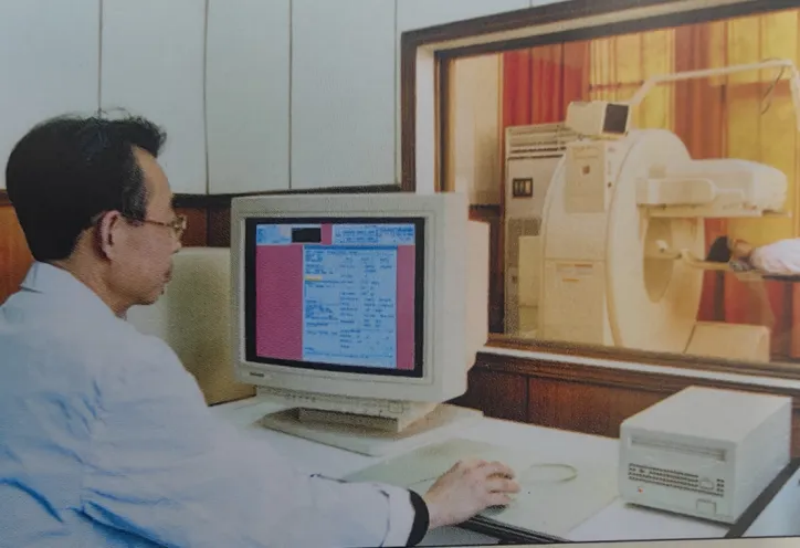

▲1995年,唐培兰教授操作SPECT

▲唐培兰教授参与的肾动态显像、地方性克汀病的防治课题等多次获得省级科技成果奖项

另外就是肾动态显像、地方性克汀病的防治课题,这些我们是参与的。(当时)和时锺孚教授,由他牵头,和天津医学院,我们一起搞的项目。这些检查真正的就在贵州,所以这个肾动态显像,地方性克汀病的防治,都是立项进行科研的,成绩也比较显著。在贵州省我们这些项目是获奖的,获得贵州省卫生科技成果一等奖有四项,二等奖有一项。现在主要是仪器的进步,就带动你进步,但我认为也要搞核医学的人自己有追求,就是你要多读书、有设想,提出个目标,然后建议仪器商开发些新的东西,给我们用,其实我们应该有这个态度才行。我就希望我们的学校、医院不断地发展,多培养出能够在全国叫得响的名医大家。